子どもと接する時間が長い教員の仕事は、誰もが向いているとは限りません。教員の仕事に興味はあるけど自分が向いているかわからないという人も少なくないのではないでしょうか。教員になるにはさまざまなスキルや人間力が必要です。この記事では教員に向いている人、向いていない人の特徴や必要なスキルを解説します。

教員に向いている人の特徴とは?

教員に向いている人の特徴は以下のような特徴です。それぞれくわしく解説します。子どもが好きで成長を喜べる

教員の仕事はほとんどの時間を子どもとともに過ごすことになります。そのため、子どもが好きでないと仕事をしている時間が苦痛に感じてしまう可能性があります。授業の時間はもちろん、休み時間や行事、クラブ活動や部活動などの場面でも子どもと関わることになるため、子どもが好きな人の方が教員の仕事を楽しめるでしょう。子どもの成長のペースや性格はそれぞれ異なりますが、子どもの成長を見守り、喜べる人こそ教員に向いているといえるでしょう。

人に何かを教えることが好き

教員はおもに教えることがおもな業務であるため、教えるということが好きであったり楽しんで教えられる人は向いているといえます。教える内容は学問に限らず、生活態度や人間関係においても指導が必要な場面があります。生徒が理解するまで繰り返し粘り強く教えていく必要があるケースも少なくないため、根気よく向き合える姿勢が必要になります。

臨機応変な対応ができる

教育現場では予測できないことが起こることもあるため、臨機応変な対応ができる人は信頼されやすいといえるでしょう。授業中に生徒が騒ぎ出したり、喧嘩などのトラブルは日常茶飯事です。できる限り指示通りに従ってもらえるように考え、その場に合った適切な対処をしていく対応力が求められます。柔軟な思考をもち、どんな場面でも臨機応変に対応できる人は生徒からだけではなく保護者からも信頼されやすい存在です。

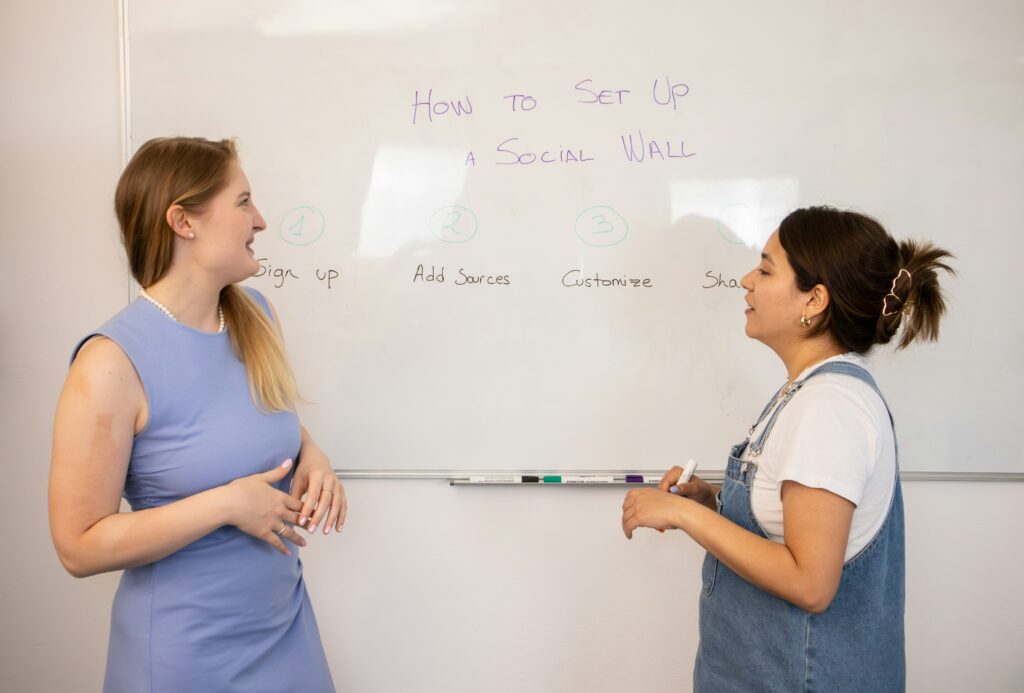

コミュニケーション能力が高い

教育現場では生徒はもちろん、保護者や地域の人と交流する場面が多々あります。多くの人との関わりをもつ教員の仕事は、高いコミュニケーション能力が求められます。生徒や保護者、地域の人に限らずほかの教員ともうまく連携や情報交換をする必要があるため、コミュニケーション能力も、教員には欠かせないスキルです。

人の話にしっかり耳を傾けられる

教員という立場は相談に乗る機会も多く、話をしっかりと聞く力が求められます。生徒たちは日常生活の中で大人が思っているよりもはるかに多くのことを考え、さまざまなことに悩んでいます。話をじっくりと聞き、ていねいに共感することは相手との信頼関係を築くうえで非常に重要です。相手の話に耳を傾け、さらに前向きなアドバイスや適切なサポートができるといいでしょう。

教員に向いていない人の共通点

教員に向いている人に対し、向いていない人の特徴や共通点を解説します。人に何かを教えるのが苦手

教員のおもな仕事が「教える」ということであるため、人に何かを教えるのが苦手な人は教員には向いていません。苦手なことを強いられることによって心身に負担がかかってしまう可能性もあります。教えるという行為はエネルギーを使うため、教えることが好きでないと教員の仕事は長続きしないかもしれません。柔軟な思考と対応力がない

事務的な業務と違い、教育の仕事は毎日同じことの繰り返しとは限りません。想定外の出来事や突然のトラブルが発生することもしばしばです。問題行動を起こす生徒がいればその生徒がなぜそのような行動をしたのか柔軟な思考で考え、固定概念にとらわれずに適切に対処する力が求められます。人と関わるのが嫌い

授業を行う以外にも生徒から相談を受けたり、保護者とやり取りをしなければならない場面があるためコミュニケーション能力が低い人はあまり教員には向きません。コミュニケーションが取れないと生徒にも保護者にも不安を与えてしまいかねないため、信頼関係を築くためにもコミュニケーション能力は必要です。人と関わることが嫌い、苦手であると考えている人には向いていないといえるでしょう。

教員に求められる必要なスキル

教員に求められるスキルは多岐にわたりますが、教育に対する熱い情熱や専門的な知識が必要不可欠です。生徒ひとりひとりに愛情を注ぎ、成長を見守るあたたかい心や人間力の高い教員は誰からも好かれ、信頼される存在として慕われます。物事をわかりやすく伝える力や相手の話をよく聞くコミュニケーション能力も必要です。生徒の理解度や個性に応じて柔軟に対応できる指導力や観察力も重要になります。

さらに、授業や行事、保護者対応など多忙な業務を計画的に進める計画性や実行力、トラブルや想定外の出来事にも冷静に対応する忍耐力と柔軟性も必要です。