通信制高校とは、全日制とは異なる方法で高校卒業資格を取得できる教育機関です。教員にとっては生徒一人ひとりと向き合える環境やICT活用の機会が多いという魅力があります。教育に携わりたいけれど従来の学校とは違う働き方を模索している方にぴったりの職場といえるでしょう。通信制高校と全日制高校の違いを解説します。

通信制高校の基本的な仕組みと特徴とは?

通信制高校は独自の学習システムをもつ教育機関です。自宅での課題学習と短期間の登校授業を組み合わせた方式で学びを進めます。レポート提出と添削指導、定期的な面接授業(スクーリング)を通じて単位を修得していく仕組みが特徴的です。

高校の種類

高校は通学方法によって三つの種類に分けられます。最も多くの生徒が学ぶのが平日昼間に通う全日制課程です。一方、夕方や特定の時間帯に授業を行う定時制課程では、仕事と両立しながら学べます。そして通信制課程は、家庭での学習を基本に、提出課題や登校日での学びを組み合わせた形式で、さまざまな背景をもつ生徒に対応しています。

通信制高校の仕組み

通信制高校では、主に3つの柱で学習が進みます。まず、自宅で教材を使って学び、レポートを作成・提出します。次に、定期的な登校日(スクーリング)に対面授業を受けます。

最後に、試験に合格することで単位を取得します。これらを組み合わせ、必要な単位を満たせば卒業が可能な、柔軟な学習システムです。

通信制高校で単位を取得するにはどうすればいい?

通信制高校で単位を獲得するには三つのステップが必要です。まず、各教科の課題を自宅で作成して提出します。次に決められた日数の登校授業に参加し、教員から直接指導を受けます。最後に学習内容の理解度を確認する試験を受け、合格すると単位が認められます。

これらすべてをクリアすることで科目の修得となり、必要数を満たせば卒業へとつながります。

通学スタイルや卒業までの流れなど全日制高校との違い

通信制高校は、全日制とは異なる学び方を提供しています。登校頻度が少なく、自分のペースで勉強できる柔軟な環境が特徴です。また、入学や卒業の時期についても一般的な学校よりも選択肢が広がっています。このような違いについて、詳しく見ていきましょう。

どのくらいの頻度で登校する?

通信制高校の登校頻度は学校によりさまざまです。一般的には月に2回程度の通学が主流ですが、年に数回の集中合宿型や週1回の形式も存在します。中には自分の生活リズムに合わせて通学日を選べる学校もあります。基本は自宅での学習が中心で、オンライン授業の活用により実際の通学回数がさらに少なくなるケースも増えています。

入学時期と卒業時期について

通信制高校は4月と10月の年2回の入学機会があり、募集は入学前の数か月間に行われます。転入は随時受け付けている学校が多いです。卒業は通常3月と9月の年2回で、必要な単位を取得すれば修了できます。在学期間は最低3年必要ですが、自分の都合に合わせて長期間かけて学ぶことも可能です。

学習スピードを自分で調整できるのが大きな特徴といえます。

柔軟な学習環境

通信制高校の学習環境は非常に柔軟です。登校日数を自分で選べるため、毎日通う必要がなく、生活スタイルに合わせた学びが可能です。単位制を採用しているので、自分のペースで勉強を進められ、留年の心配もありません。インターネットやタブレットを活用したオンライン学習も充実しており、場所や時間に縛られない学習方法が提供されています。

さまざまな事情をもつ生徒に対応した環境が整っています。

教育業界で働く方におすすめ!通信制高校教員の魅力と実態

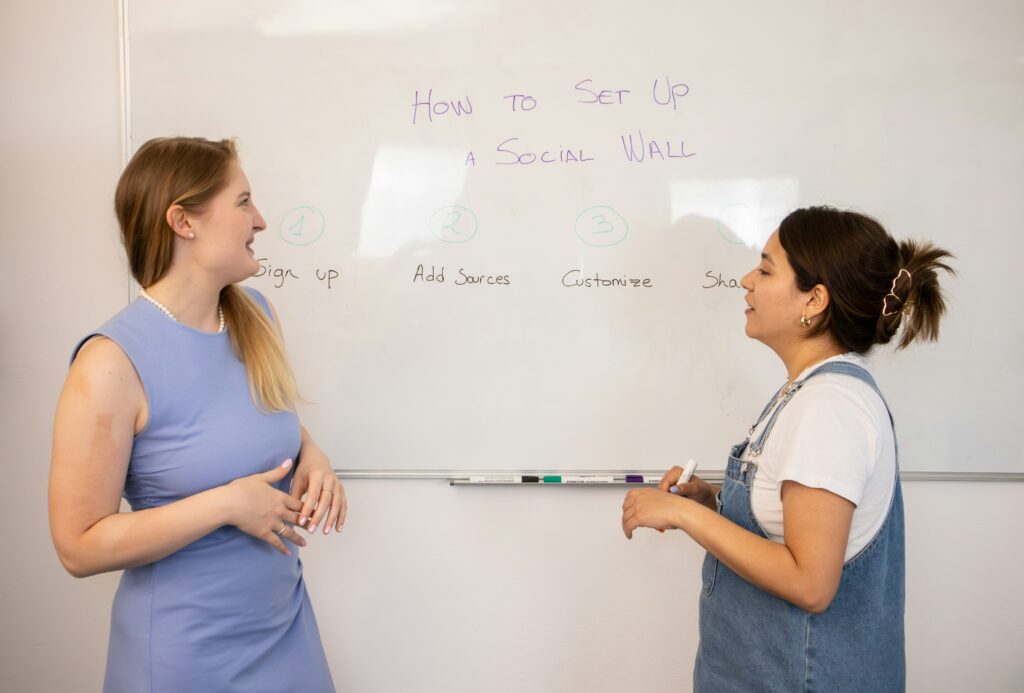

通信制高校は多様な生徒に合わせた柔軟な学びを提供しており、教員も従来の学校とは異なる新しい働き方が可能です。ここでは、通信制高校で教員として働く魅力と特徴を紹介します。生徒一人ひとりに寄り添った対応ができる

通信制高校では、従来の学校現場とは異なる働き方で教育に携われます。さまざまな背景をもつ学習者の個別状況に合わせた柔軟な指導ができるため、教育スキルを活かしつつ、より持続可能なキャリアを築けるでしょう。生徒それぞれの抱える課題や目標に寄り添い、個々の事情に配慮した教育支援を行えることは、教育者として大きなやりがいにつながります。従来の一斉指導では難しかった「その生徒だけのための時間」を確保できる環境は、真の意味で教育の本質に向き合える場所といえるでしょう。

教育への情熱をもちながらも、従来の学校環境でのハードワークに疑問を感じている方、あるいは教員免許を活かせる新たなフィールドを探している方に、通信制高校は理想的な選択肢となるでしょう。

ICT教育を実践できる

通信制高校では、最新の情報通信技術を活用した教育を実践できます。映像授業やタブレット学習、オンラインでの課題提出など、デジタル環境を活かした指導が日常的に行われています。遠隔地の生徒と電子ツールを通じてつながり、個々の学習状況を効率的に把握・管理できるのも魅力です。教材作成からコミュニケーションまで、さまざまな場面で新しい教育手法を体験できます。

これからの時代に求められるデジタル活用能力を、教える側も磨きながら実践的に学べる環境があります。